Retour sur une époque où la mécanique s’amusait à prédire l’avenir ou à donner des leçons de morale.

Chaque année, Halloween a lieu la veille de la Toussaint. Pour les plus jeunes générations, la fête est synonyme de citrouilles décorées, de chasse aux bonbons et de déguisements de fantômes et autres créatures apparentées. Pour leur part, les passionnés d’horlogerie participeront peut-être à la fête en portant une montre orange ou une montre squelette; les plus enthousiastes opteront pour une «Green Pumpkin Halloween» de l’horloger russe Konstantin Chaykin.

Il fut cependant un temps où, à la fin du XVIIIe siècle et au début du suivant, l’univers de la magie investit bien plus profondément la mécanique. C’est notamment la figure du devin qui connaît à cette époque un succès considérable et que l’on retrouve donc déclinée, à grande et à petite échelle, dans plusieurs objets horlogers créés pour charmer et divertir l’audience.

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le personnage du magicien apparaît dans des ouvrages de physique amusante, autrement dit des livres de vulgarisation scientifique. Ces œuvres expliquent comment construire des devins en miniature, capables de répondre à quelques questions choisies d’avance grâce à un mécanisme caché. Comme on le sait, l’âge des Lumières éprouve un véritable engouement pour la science et la technique sous toutes leurs formes, qu’on transforme en spectacle afin de les rendre accessibles à un plus large public. Le succès des automates repose là-dessus. De là à faire des automates magiciens, le pas est bref.

Le Petit et le Grand Magicien

Le Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds possède en effet deux magnifiques et parmi les plus fameux exemples de magiciens mécaniques, le Grand Magicien et le Petit Magicien qu’on distingue par leur taille (et par la langue dans laquelle on les interpelle). Ils ont été réalisés au début du XIXe siècle par les membres de la famille Maillardet, originaires du Val-de-Ruz, dans l’actuel canton de Neuchâtel. Henry Maillardet avait entre autres collaboré avec les Jaquet-Droz, dont il gérait la succursale londonienne dans les années 1780.

Les deux pièces, montées respectivement sur un socle et sur une table, illustrent le fonctionnement des devins et nous offrent tous les clichés de l’imaginaire du magicien, habillé invariablement de la même façon: il porte une tunique, un chapeau pointu et, dans sa main il tient parfois une baguette, voire un livre. À l’aide d’un tiroir, on insère une plaquette dans le mécanisme, sur laquelle est inscrite la question au sujet de laquelle on demande le sage avis du devin. L’insertion de la plaquette enclenche le mécanisme: le Magicien s’agite alors, bouge la baguette et donne enfin sa réponse dans une petite fenêtre à ses côtés. Si le tiroir est introduit sans question, le Magicien secoue négativement sa tête.

Les questions sur lesquelles se penchent les Magiciens ne sont pas personnalisées. Elles demeurent vagues pour conserver leur aspect universel et leurs réponses déploient souvent un fond de morale: «Quelle est l’économie la plus utile?» – «Celle du temps»; «Quel est le prix le plus noble de la science?» – «D’illustrer l’ignorance»; «Quel est l’aliment de l’âme?» – «La vérité et la justice». Remarquons que le Grand Magicien possède une série de plaquettes avec des questions en catalan, puisqu’il avait été fabriqué pour le marché espagnol et sud-américain.

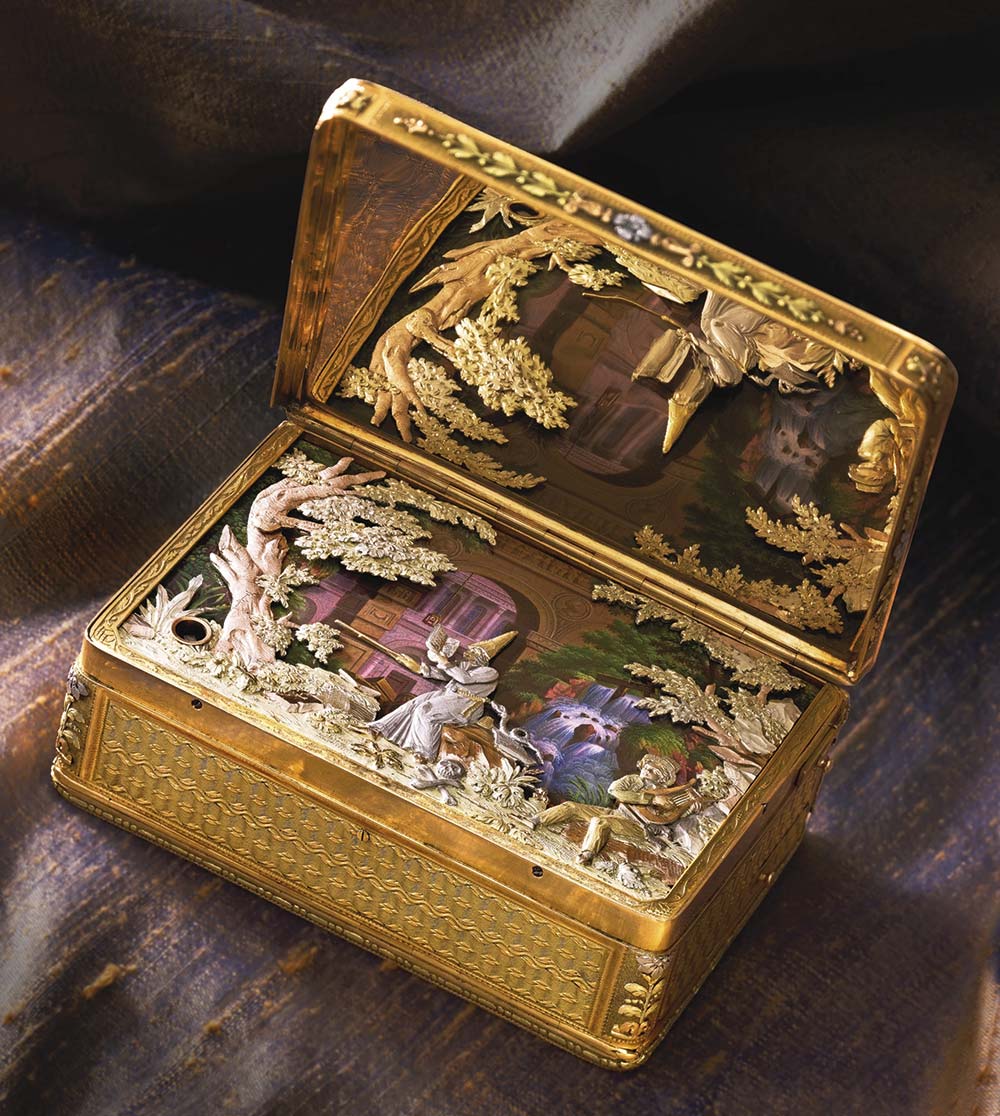

La mode des magiciens va confluer avec celle des automates miniaturisés, qui s’installent dans les montres et dans différents objets de vertu finement décorés à l’émail et aux pierres précieuses. Genève devient le centre principal de production de ces objets jusqu’aux années 1820, dont quelques modèles proviennent également des montagnes neuchâteloises. Leur fabrication revient à des ateliers spécialisés, comme celui des célèbres Piguet et Meylan, à qui l’on doit quantité de tabatières à musique et à automates.

Devins et magiciens trouvent ainsi leur place dans des tabatières à musique. On les représente fréquemment dans des grottes, d’où ils répondent à quiconque les interroge sur le sens de la vie. Quelques-unes de leurs réponses paraissent aujourd’hui discutables, notamment lorsque ces figures dispensent des conseils aux jeunes filles sur leur future vie d’épouses obligeantes… Si les interrogations soumises aux devins restent générales, dans des cas très exceptionnels elles font écho à la signification et à l’usage de l’objet dans lequel le magicien a été placé. Tel est le cas d’un rarissime «livre à magicien», exposé actuellement dans la bibliothèque du Patek Philippe Museum. Propriété, à l’origine, de la riche famille genevoise des Huber-Strutt et ensuite du collectionneur suisse Maurice Sandoz, ce carnet constitue «un liber amicorum»: idéalisant la notion d’amitié, il servait à recueillir les pensées, les dessins (parfois même les mèches de cheveux) des personnes appartenant au cercle d’amis proches de son possesseur, voire de sa détentrice. Dès lors, une des questions inscrites sur les plaquettes nous dit: «Quel est le mérite de cet album?» – «D’être offert par l’amitié».

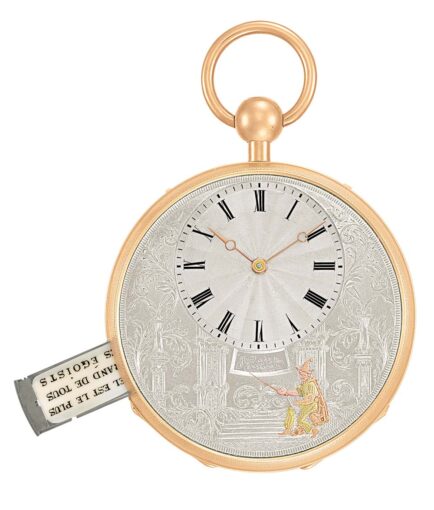

Enfin, grâce à quelques mécaniciens et horlogers de génie, les devins emménagent dans la montre. Les collections du Patek Philippe Museum de Genève comptent diverses montres à magicien. Dans l’une d’entre elles, on voit un minuscule magicien qui a pris résidence dans un noyau de noix; les deux autres pièces, abondamment décorées, sont attribuées à l’artisan loclois David-Henry Grandjean et ont apparemment été réalisées dans les années 1830, alors que la mode des magiciens mécaniques commençait à s’essouffler pour céder la place aux grands spectacles de magie sur scène dont raffole la seconde moitié du XIXe siècle.

Peut-être un jour l’horlogerie récupérera-t-elle cet art de la divination perdue et sera-t-elle capable de fabriquer des magiciens mécaniques auxquels demander des conseils avisés lors de conjonctures difficiles, comme celles qu’elle traverse actuellement.

Rossella Baldi