Le ralentissement actuel de l’horlogerie suisse s’inscrit dans une histoire longue, ponctuée de crises. L’exemple de l’industrie de la montre genevoise au XVIIIe siècle nous le rappelle.

La crise qui secoue depuis l’année dernière le secteur horloger est au cœur de l’actualité économique. Les causes de ce ralentissement ont été largement analysées, tant par la presse que par les acteurs de la branche: l’inflation, un climat géopolitique incertain, la vigueur du franc suisse, un certain essoufflement de l’économie globale et, en particulier, la chute marquée de la consommation chinoise de biens de luxe et les mesures protectionnistes américaines y ont contribué.

Après plusieurs années de croissance soutenue, la demande s’est donc brusquement contractée. De nombreuses marques se retrouvent confrontées à la saturation de leurs canaux de distribution, ainsi qu’au surstockage de pièces à écouler avant d’entamer la prochaine phase de croissance. Ce retournement de tendance alimente le débat sur l’avenir de l’horlogerie suisse, l’appelant à redéfinir ses stratégies commerciales et, surtout, ses modes de production pour mieux s’adapter aux mutations du marché.

L’industrie horlogère connaît l’importance des changements, elle qui traverse régulièrement des crises depuis son essor sur le territoire helvétique. Conflits, fluctuations politiques et économiques, droits de douane, réglementations fiscales ou restrictions commerciales: la montre est une industrie soumise à de multiples aléas depuis le XVIIIe siècle déjà et l’exemple de l’horlogerie genevoise nous le prouve.

Au siècle des Lumières, l’industrie de la montre genevoise domine les marchés européens et est présente, de manière plus ou moins consolidée, sur les marchés extra-européens aussi. À la veille de la Révolution française, son succès est tel que la Fabrique (l’ensemble des activités dépendant de l’horlogerie, de la bijouterie et l’orfèvrerie) occupe au moins 30 pour cent de la population active, hommes et femmes confondus. La production annuelle avoisine alors les 60’000 pièces. Cette prospérité décline dans la seconde moitié des années 1780, annonçant une longue phase de crise qui s’étendra jusqu’au premier quart du XIXe siècle.

Tensions politiques

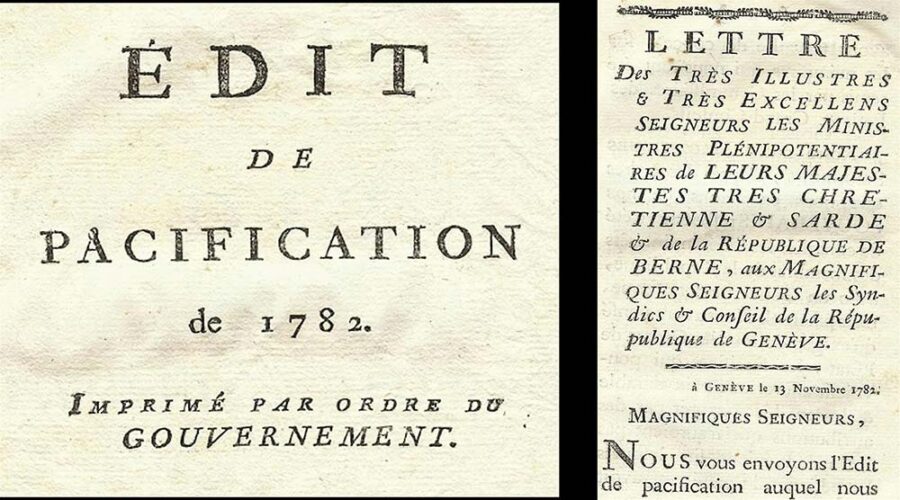

En réalité, les tensions politiques internes à Genève avaient mis en difficulté la Fabrique auparavant, mais les chiffres manquent pour estimer l’impact de ces troubles sur la main-d’œuvre, la production et l’exportation. En 1766, la France impose notamment un blocus à la République de Genève pour exercer une pression à la fois politique et économique qui prive l’horlogerie locale de son principal débouché commercial pendant plusieurs mois. Les soulèvements populaires de 1782, connus sous le nom de Révolution de Genève, freinent quant à eux la fabrication et, par conséquent, l’exportation genevoise. À cette occasion, c’est l’horlogerie neuchâteloise qui en profite et gagne du terrain, en fournissant les clients auxquels les Genevois ne livrent plus leurs pièces. Il faut bien croire que les crises ne frappent pas toutes les régions horlogères suisses avec la même intensité.

La concurrence neuchâteloise, qui approvisionne le marché de montres moins chères que celles des Genevois, constitue une des raisons majeures de la régression des activités horlogères de la cité de Calvin dans les années 1780, activités lourdement pénalisées par les droits douaniers très élevés que la France impose sur les montres genevoises dès 1785. Quelques années plus tard, le gouvernement révolutionnaire interdit même l’exportation d’ébauches françaises. Le fonctionnement de l’horlogerie de Genève, qui se refournit dans le Pays de Gex et dans le Faucigny, en dépend. La crise bat son plein. Les faillites, les cessations d’activité et le chômage caractérisent la période.

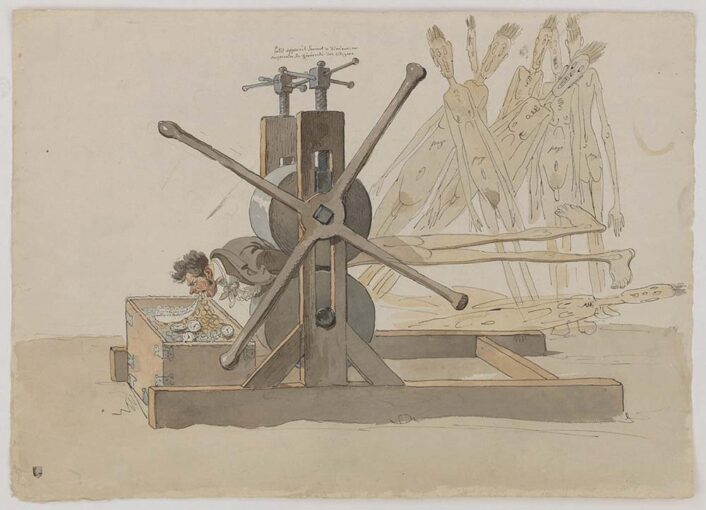

L’intervention des autorités

L’État décide donc d’intervenir. Les autorités prêtent des capitaux à bas intérêt aux marchands et aux établisseurs de la Fabrique. Surtout, entre 1793 et 1794, elles financent la création de comptoirs pour la manufacture de montres en argent et en laiton dans la tentative de réabsorber la main-d’œuvre inoccupée. L’initiative, toutefois, ne donne pas les fruits espérés. L’État se retrouve propriétaire de stocks de montres qu’il n’arrive pas à écouler; les capitaux investis sont perdus.

En 1798, l’annexion de Genève à la France ne fait qu’empirer la situation. La mauvaise conjoncture internationale subit les conséquences des guerres qui enflamment le continent et empêchent la circulation des marchandises. Mais la politique douanière française, visant à nuire à la Grande-Bretagne, n’aide pas non plus Genève: Paris interdit par exemple l’importation de l’acier anglais, si important pour la production de composants, et provoque une pénurie de matières premières. Le commerce d’entrepôt se voit également entravé.

Un certain nombre d’ateliers de prestige traverse la crise plus aisément que l’horlogerie commune, bien que les fabricants genevois se demandent s’il ne vaut pas mieux réorienter la production vers des montres moins décorées et plus simples. Dans une certaine mesure, le luxe demeure à l’abri des turbulences. Il faudra cependant attendre les années 1820 pour que l’horlogerie genevoise retrouve son souffle véritable, grâce à une lente reconfiguration de l’échiquier politique et à la restructuration des circuits commerciaux et productifs. L’horlogerie ne sort pas indemne de ses crises, mais sait en profiter pour construire avec patience de nouveaux équilibres. Il en ira sans doute de même cette fois.

Rossella Baldi