Ein Rückblick auf eine Zeit, in der der Mechanik die freudvolle Aufgabe zukam, die Zukunft vorherzusagen oder moralische Ratschläge zu erteilen.

Halloween wird jedes Jahr am Vorabend von Allerheiligen gefeiert. Für die jüngeren Generationen ist dieses Fest gleichbedeutend mit dekorierten Kürbissen, dem Sammeln von Süssigkeiten und schaurigen Verkleidungen in Form von Geistern und ähnlich finsterer Kreaturen. Uhrenliebhaber hingegen feiern dieses Fest allenfalls mit einer orangefarbenen oder einer skelettierten Uhr; und die Enthusiasten der Zunft entscheiden sich möglicherweise für eine „Green Pumpkin Halloween“ des russischen Uhrmachers Konstantin Chaykin.

Es gab jedoch eine Zeit, zwischen Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts, in der die Welt der Magie viel tiefer mit der Mechanik verflochten war als heute. Insbesondere die Figur des Wahrsagers erfreute sich grosser Beliebtheit und fand sich daher in grossem und kleinem Massstab in mehreren Uhrenobjekten, die geschaffen wurden, um das Publikum zu bezaubern und zu unterhalten.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts tauchte die Figur des Magiers in Werken der unterhaltenden Physik auf, also in populärwissenschaftlichen Büchern. Diese Werke erklären, wie man Miniatur-Wahrsager baut, die dank eines versteckten Mechanismus einige vorab ausgewählte Fragen beantworten konnten. Bekanntlich herrschte in der Aufklärung eine regelrechte Begeisterung für alle Formen der Wissenschaft und Technik. Die Inhalte wurden zu Spektakeln verarbeitet, um sie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Darauf beruhte der Erfolg der Automaten. Und von dort war es nur ein kleiner Schritt zur Herstellung von Magier-Automaten.

Der kleine und der grosse Zauberer

Das Internationale Uhrenmuseum in La Chaux-de-Fonds besitzt zwei prächtige, zu den berühmtesten Exemplaren zählende mechanische Automaten mit Zauberer, den „Grand Magicien“ und den „Petit Magicien“. Sie unterscheiden sich durch ihre Grösse – und durch die Sprache, in der man sie anspricht. Hergestellt wurden sie zu Beginn des 19. Jahrhunderts von Mitgliedern der Familie Maillardet aus dem Val-de-Ruz im heutigen Kanton Neuenburg. Henry Maillardet hatte unter anderem mit den Jaquet-Droz zusammengearbeitet, deren Londoner Niederlassung er in den 1780er Jahren leitete.

Die beiden Stücke, die jeweils auf einem Sockel und einem Tisch montiert sind, veranschaulichen die Arbeitsweise der Wahrsager mustergültig und bieten alle Klischees unserer Vorstellungen eines Zauberers, der immer in der gleichen Weise gekleidet ist: Er trägt eine Tunika, einen spitzen Hut und hält manchmal einen Zauberstab oder sogar ein Buch in der Hand. Mit Hilfe einer Schublade wird eine Plakette in den Mechanismus eingeführt, auf der die Frage steht, zu der man den weisen Rat des Wahrsagers einholen möchte. Das Einführen der Plakette löst den Mechanismus aus: Der Zauberer bewegt sich, schwingt seinen Zauberstab und gibt schliesslich seine Antwort in einem kleinen Fenster neben sich. Wird die Schublade ohne Frage eingeführt, schüttelt der Zauberer den Kopf.

Die Fragen, mit denen sich die Zauberer befassen, sind nicht personalisiert. Sie bleiben vage, um ihren universellen Charakter zu bewahren, und ihre Antworten haben oft einen moralischen Hintergrund: „Was ist die nützlichste Wirtschaft?“ – „Die Zeitwirtschaft.“ „Was ist der edelste Preis der Wissenschaft?“ – „Die Unwissenheit zu veranschaulichen“; „Was ist die Nahrung der Seele?“ – „Wahrheit und Gerechtigkeit“. Bemerkenswert ist, dass der Grosse Zauberer eine Reihe von Plättchen mit Fragen auf Katalanisch besitzt, da er für den spanischen und südamerikanischen Markt hergestellt wurde.

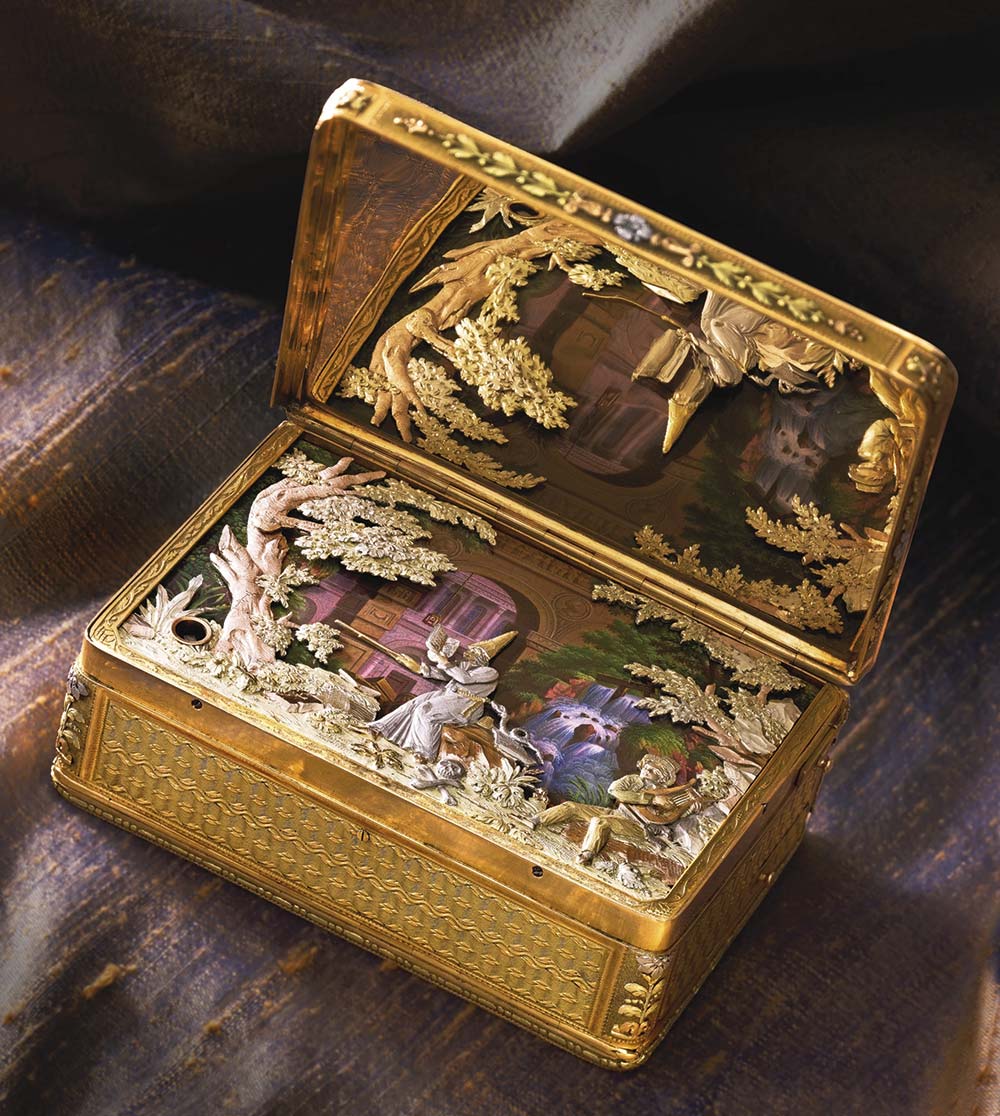

Die Mode der Zauberer verschmilzt mit der Mode der Miniaturautomaten, die seinerzeit in Uhren und verschiedenen, mit Email und Edelsteinen fein verzierten Kunstgegenständen Einzug hielt. Genf wurde bis in die 1820er Jahre zum wichtigsten Produktionszentrum für diese Objekte, von denen einige Modelle auch aus den Neuenburger Bergen stammen. Ihre Herstellung erfolgte in spezialisierten Werkstätten, wie denen der berühmten Piguet und Meylan, denen wir eine Vielzahl von Schnupftabakdosen mit Musik und Automaten verdanken.

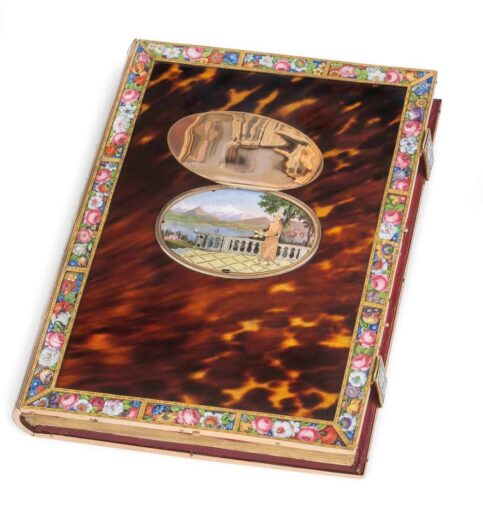

Wahrsager und Zauberer finden so ihren Platz in Musikdosen. Sie werden häufig in Höhlen dargestellt, wo sie jedem antworten, der sie nach dem Sinn des Lebens fragt. Einige ihrer Antworten erscheinen aus heutiger Sicht fragwürdig, etwa wenn diese Figuren jungen Mädchen Ratschläge für ihr zukünftiges Leben als gehorsame Ehefrauen geben… Auch wenn die Fragen an die Wahrsager eher allgemeiner Natur sind, spiegeln sie in Ausnahmefällen die Bedeutung und Verwendung desjenigen Objekts wider, in welchem der Zauberer positioniert war. Dies ist der Fall bei einem äusserst seltenen „Buch für Zauberer“, das kürzlich in Brüssel verkauft wurde. Dieses Notizbuch, das ursprünglich im Besitz der reichen Genfer Familie Huber-Strutt und später des Schweizer Sammlers Maurice Sandoz war, ist ein „liber amicorum“: Es idealisiert den Begriff der Freundschaft und diente dazu, Gedanken, Zeichnungen – manchmal sogar Haarsträhnen – von Personen aus dem engen Freundeskreis seines Besitzers oder seiner Besitzerin zu sammeln. Eine der auf den Plättchen verzeichneten Fragen lautet daher: „Was ist der Wert dieses Albums?“ – Antwort: „Von Freunden geschenkt worden zu sein“.

Dank einiger genialer Mechaniker und Uhrmacher fanden die Wahrsager schliesslich ihren Weg in die Uhr. Die Sammlungen des Patek-Philippe-Museums in Genf umfassen verschiedene Magier-Uhren. In einer davon sieht man einen winzigen Zauberer, der sich in einem Nusskern niedergelassen hat; die beiden anderen reich verzierten Stücke werden dem Uhrmacher David-Henry Grandjean aus Le Locle zugeschrieben und stammen augenscheinlich aus den 1830er Jahren, als die Mode der mechanischen Zauberer langsam abklang und den grossen Zaubershows auf der Bühne Platz machte, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr beliebt wurden.

Vielleicht wird die Uhrmacherkunst eines Tages diese verlorene Kunst der Wahrsagerei wiederentdecken und in der Lage sein, mechanische Zauberer herzustellen, die in schwierigen Zeiten, etwa denen, die sie aktuell gerade durchlebt, um Rat gefragt werden können.

Rossella Baldi