Die aktuelle Verlangsamung in der Schweizer Uhrenindustrie ist Teil einer langen Geschichte, die von Krisen geprägt ist. Das Beispiel der Genfer Uhrenindustrie im 18. Jahrhundert erinnert uns daran.

Die Krise, die seit letztem Jahr die Uhrenindustrie betrifft, ist derzeit ein zentraler Bestandteil in den Wirtschaftsnachrichten. Die Gründe für den Abschwung wurden sowohl von der Presse als auch von den Akteuren der Branche ausführlich analysiert: Die Inflation, ein unsicheres geopolitisches Klima, die Stärke des Schweizer Frankens, eine gewisse Abschwächung der Weltwirtschaft und insbesondere der starke Rückgang des chinesischen Konsums von Luxusgütern sowie die protektionistischen Massnahmen der USA haben dazu beigetragen.

Nach mehreren Jahren anhaltenden Wachstums ist die Nachfrage abrupt zurück gegangen. Viele Marken sehen sich mit gesättigten Vertriebskanälen und überhöhten Lagerbeständen konfrontiert, die sie abverkaufen müssen, bevor sie die nächste Wachstumsphase einleiten können. Diese Trendwende heizt die Debatte über die Zukunft der Schweizer Uhrenindustrie an und zwingt diese, ihre Geschäftsstrategien und vor allem ihre Produktionsmethoden zu überarbeiten, um sich besser an die Veränderungen des Marktes anzupassen.

Der Wandel ist dieser Industrie also nicht gänzlich unvertraut, und seit ihrer Ansiedelung in der Schweiz hat sie immer wieder Krisen erlebt. Konflikte, politische und wirtschaftliche Schwankungen, Zölle, Steuervorschriften oder Handelsbeschränkungen: Die Uhrenindustrie war bereits seit dem 18. Jahrhundert immer wieder zahlreichen Unwägbarkeiten ausgesetzt, wie das Beispiel der Genfer Uhrenindustrie zeigt.

Im Zeitalter der Aufklärung beherrschte die Genfer Uhrenindustrie die europäischen Märkte und war, mehr oder weniger gefestigt, auch auf aussereuropäischen Märkten präsent. Am Vorabend der Französischen Revolution war sie so erfolgreich, dass die dortige „Fabrique“ – die Gesamtheit der Genfer Betriebe, die von der Uhren-, Schmuck- und Goldschmiedebranche abhingen – mindestens 30 Prozent der aktiven Bevölkerung, Männer und Frauen zusammen, beschäftigte. Die jährliche Produktion lag bei etwa 60’000 Stück. Dieser Wohlstand ging in der zweiten Hälfte der 1780er Jahre zurück und kündigte eine lange Krisenphase an, die sich bis ins erste Viertel des 19. Jahrhunderts erstreckte.

Politische Unruhen

In Wirklichkeit hatten die internen politischen Spannungen in Genf die Fabrique schon früher in Schwierigkeiten gebracht, aber es fehlen belastbare Zahlen, um die Auswirkungen dieser Unruhen auf die Arbeitskräfte, die Produktion und den Export abzuschätzen. 1766 verhängte Frankreich darüber hinaus eine Blockade über die Republik Genf, um sowohl politischen als auch wirtschaftlichen Druck auszuüben, wodurch die lokale Uhrenindustrie mehrere Monate lang ihres wichtigsten Absatzmarktes beraubt wurde. Die Volksaufstände von 1782, die als Genfer Revolution bekannt wurden, bremsten ihrerseits die Herstellung und damit den Genfer Export. Die Neuenburger Uhrenindustrie profitierte davon und gewann an Boden, indem sie die Kunden belieferte, denen die Genfer ihre Stücke nicht mehr liefern konnte. Man kann daraus gleichermassen schliessen, dass nicht jede Uhrenkrise alle Schweizer Regionen jeweils mit der gleichen Intensität traf.

Die Konkurrenz aus Neuenburg, die den Markt mit Uhren belieferte, die billiger waren als die Genfer Produkte, war einer der Hauptgründe für den Rückgang der Uhrenindustrie in der Calvinstadt in den 1780er Jahren, die durch die enorm hohen Zölle, die Frankreich ab 1785 auf Genfer Uhren erhob, stark benachteiligt war. Einige Jahre später verbot die Revolutionsregierung sogar die Ausfuhr französischer Rohlinge. Davon hängte jedoch das Funktionieren der Genfer Uhrenindustrie ab, die sich im Pays de Gex und in Faucigny neu versorgte. Die Krise war in vollem Gange. Konkurse, Geschäftsaufgaben und Arbeitslosigkeit kennzeichneten die Zeit.

Intervention der Obrigkeiten

Der Staat beschloss daher, einzugreifen. Die Behörden liehen den Händlern und Fabrikbesitzern Kapital zu niedrigen Zinsen. Vor allem aber finanzierten sie zwischen 1793 und 1794 die Einrichtung von Kontoren für die Herstellung von Silber- und Messinguhren, in der Absicht, nicht beschäftigte Arbeitskräfte wieder einzustellen. Die Initiative brachte jedoch nicht den erhofften Erfolg. Der Staat war Eigentümer von Uhrenbeständen, die er nicht absetzen konnte, das investierte Kapital war verloren.

Die Annexion Genfs durch Frankreich im Jahr 1798 verschlimmerte die Situation noch. Die schlechte internationale Konjunktur litt unter den Folgen der Kriege, die den Kontinent in Brand setzten und den Warenverkehr behinderten. Aber auch die französische Zollpolitik, die darauf abzielte, Grossbritannien zu schaden, half Genf nicht: Paris verbot zum Beispiel die Einfuhr von englischem Stahl, der für die Herstellung von Bauteilen äusserst wichtig war, und führte so zu einem Mangel an Rohstoffen. Auch der Lagerhandel wurde behindert.

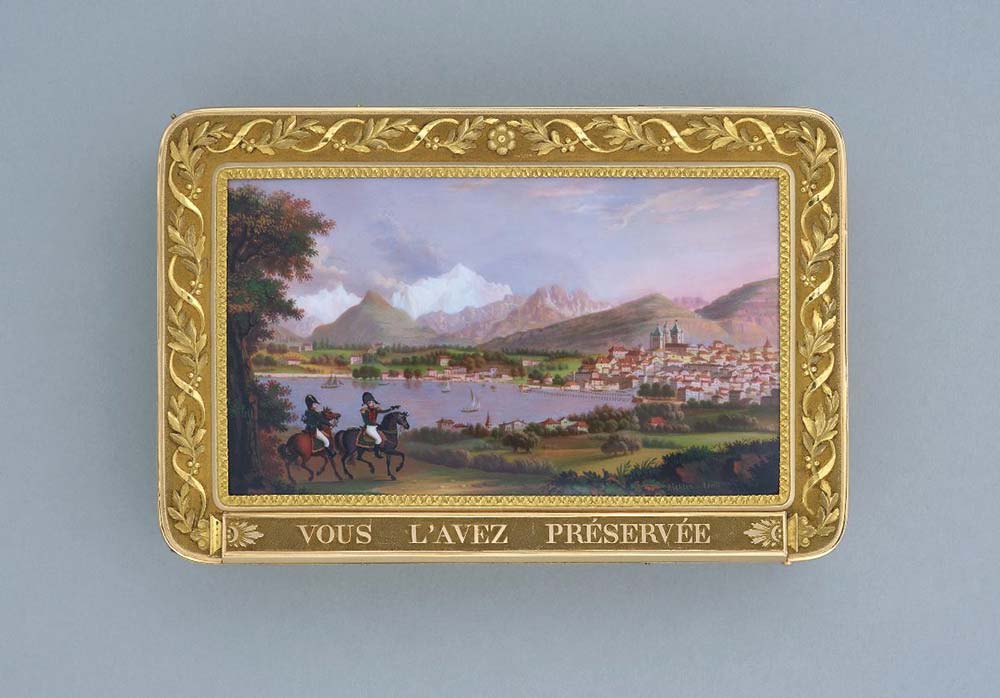

Einzelne prestigeträchtiger Ateliers überstanden die Krise leichter als die Uhrenindustrie im Allgemeinen, obwohl viele Genfer Hersteller darüber nachdachten, ob sie die Produktion auf weniger verzierte und einfachere Uhren umstellen sollten. Bis zu einem gewissen Grad blieb der Luxussektor also von den Turbulenzen verschont. Es sollte jedoch bis in die 1820er Jahre dauern, bis die Genfer Uhrenindustrie dank einer langsamen Umgestaltung des politischen Spektrums und einer Umstrukturierung der Handels- und Produktionskreisläufe wieder zum gewohnten Rhythmus zurückfand. Die helvetische Uhrenindustrie ging jeweils nicht unbeschadet aus ihren Krisen hervor, wusste sie aber meist zu nutzen, um mit Geduld neue, beständige Strukturen aufzubauen. Das wird mit einiger Wahrscheinlichkeit auch dieses Mal der Fall sein.

Rossella Baldi